糖尿病

糖尿病

糖尿病とは

糖尿病は、インスリンが十分に働かないために、血糖値が上昇してしまう病気です。インスリンは、膵臓から出るホルモンであり、血液中のブドウ糖を細胞に取り込み、血糖値を下げる働きを担っています。

【血糖とインスリン】

食事をすると、栄養素の一部は糖となって吸収されます。食事をしない時間が続くときには、主に肝臓で糖が作られており、糖は常に血液中を流れ、からだのあらゆる臓器や組織へめぐります。

糖が筋肉などの細胞までたどりついたとき、インスリンの助けを借りて細胞に取り込まれます。取り込まれた糖はからだが活動するためのエネルギー源となります。

▶「インスリンが十分に働かない」とは

糖尿病になるとインスリンが十分に働かず、血糖をうまく細胞に取り込めなくなるため、血液中に糖があふれてしまいます。これには、2つの原因があります。

- インスリン分泌低下:膵臓の機能の低下により、十分なインスリンを作れなくなってしまう状態。

- インスリン抵抗性:インスリンは十分な量が作られているが、効果を発揮できない状態。運動不足や食べ過ぎが原因で肥満になると、インスリンが働きにくくなります。

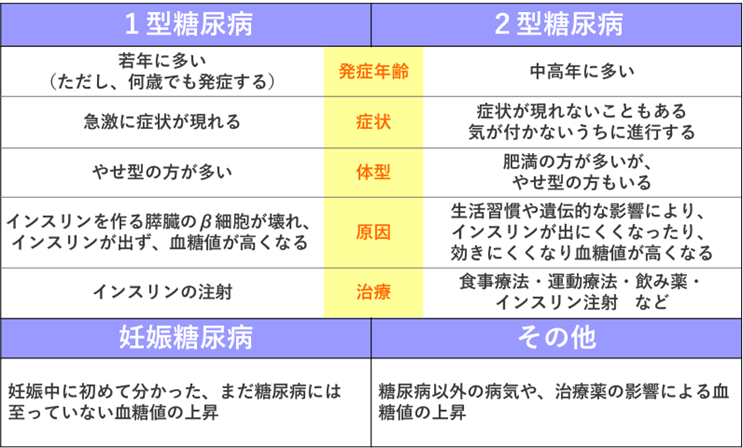

【糖尿病の分類】

症状

□初期の段階では自覚症状がまったくないことが多い

糖尿病が進行すると…

□高血糖による症状(尿の量が増える/喉が渇く/疲れやすくなる/体重減少)

□合併症による症状(手足がしびれる/ものが見えにくい/体がむくむ)

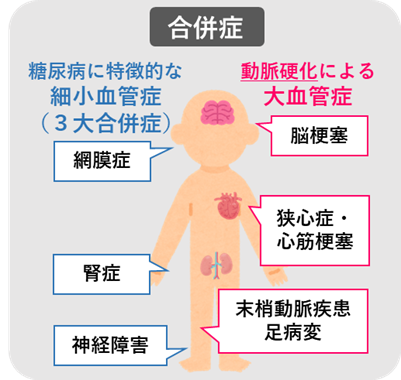

合併症

高血糖の状態が長い期間にわたって続くと、血管が傷ついたり、詰まったりして、糖尿病の合併症がおきてしまいます。

【3大合併症】

▶糖尿病性網膜症

網膜の毛細血管が障害され、こぶができたり、出血したりします。進行した場合、失明する可能性もあります。

▶糖尿病性神経障害

末梢の感覚神経や自律神経が障害されやすく、足の先や手などに痛みやしびれを生じます。足の潰瘍や壊疽を引きおこすこともあります。

糖尿病に関する詳細はこちら(国立国際医療研究センター糖尿病情報センター)

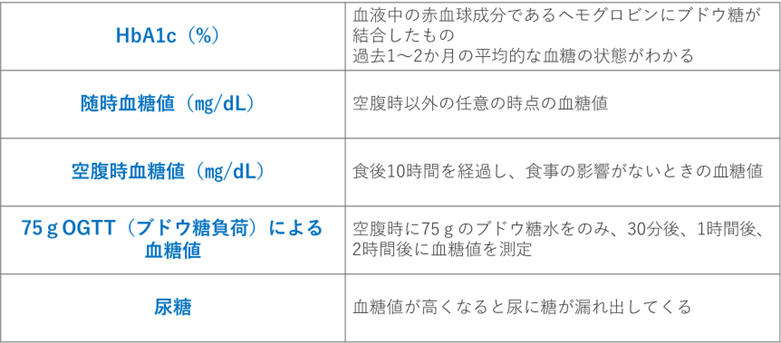

糖尿病の検査

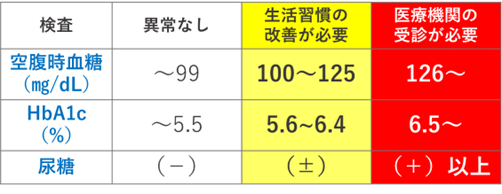

糖尿病は、高血糖が続いているかどうかを確認して診断します。

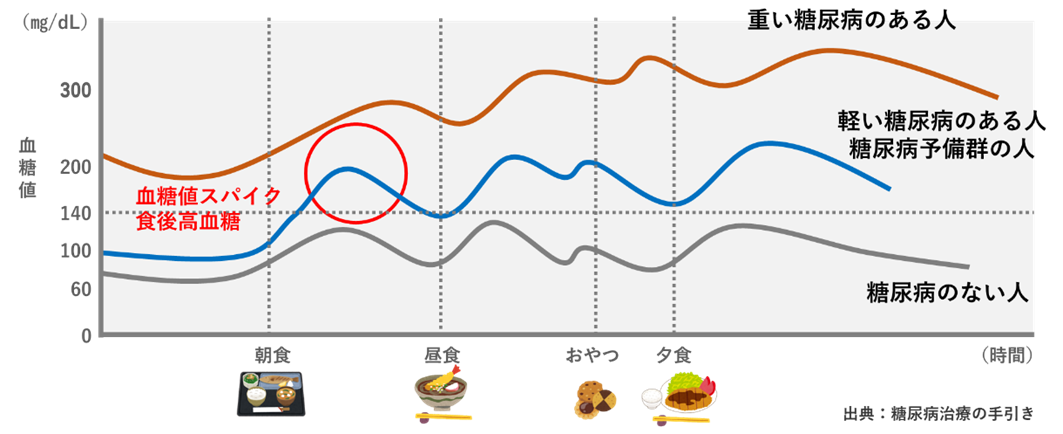

血糖値は1日のなかでも時間とともに変化し、特に食事の影響を大きく受けるため、血糖値を評価する時には注意が必要です。

▶1日の血糖値の変化

【糖尿病に関連する検査】

【健診結果でチェック】

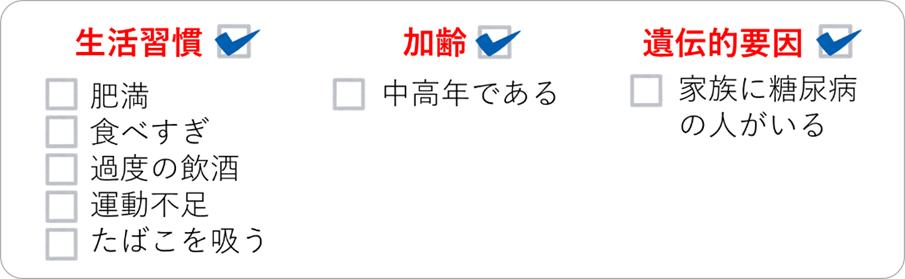

糖尿病のなりやすさをチェック!

生活習慣や加齢、遺伝的要因が糖尿病のリスクとなります。

生活習慣は改善することが可能ですので、予防のポイントを確認しましょう。

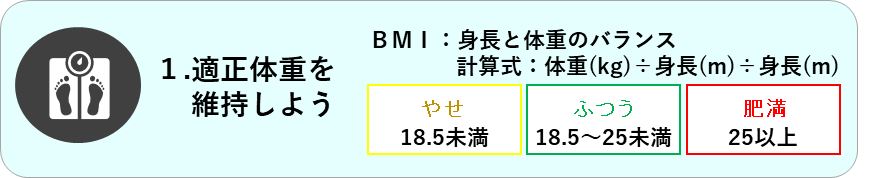

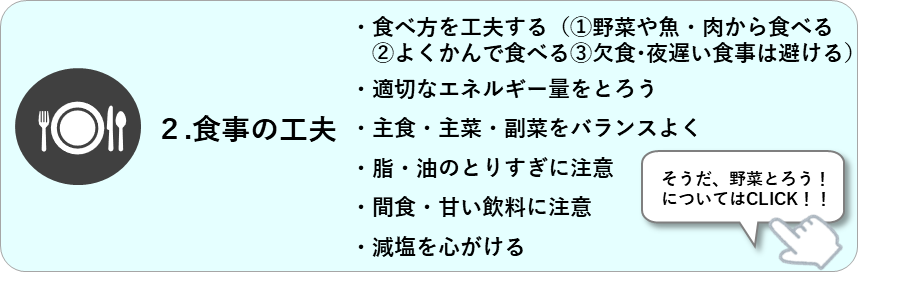

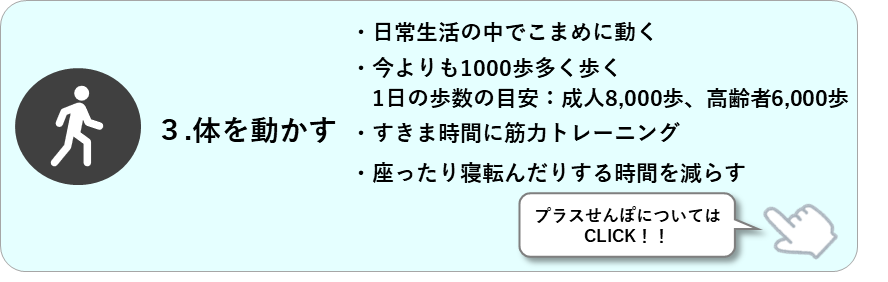

糖尿病を予防するために