ロコモティブシンドローム

ロコモティブシンドローム

1 ロコモティブシンドロームとは

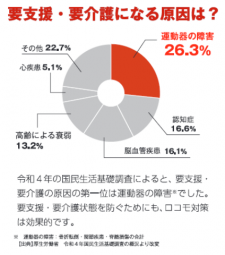

ロコモティブシンドローム(以下、「ロコモ」という。)は、骨・関節・筋肉などの運動器の障害のために「座る」「立つ」「歩く」「走る」などの移動能力が低下した状態のことをいいます。

要支援、要介護になる原因のトップは転倒、骨折や関節の病気など運動器の障害です。

ロコモを早期に予防、改善することは、健康寿命の延伸や生活の質の向上、社会参加の促進につながります。

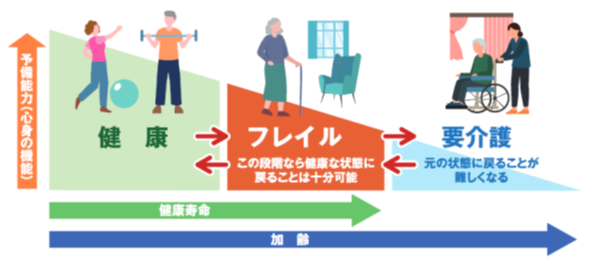

2 ロコモとフレイルの関係

フレイルとは、加齢とともに心身の機能が低下し「健康」と「要介護」の中間の状態にあることを言います。

フレイルが現れる要因には身体的、精神・心理的、社会的の3つの側面があり、身体的フレイルがロコモと深く関係しています。

ロコモが進行し、移動のための身体能力の低下が自覚症状を伴って顕著になったものが身体的フレイルです。

フレイルについての詳細はこちら

3 ロコモをチェックしよう

以下の7つの項目はすべて、骨や関節、筋肉などの運動器が衰えているサインです。1つでも当てはまればロコモの心配があります。

(1)片脚立ちで靴下がはけない

(2)家の中でつまずいたりすべったりする

(3)階段を上がるのに手すりが必要である

(4)家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

(5)2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である(1リットルの牛乳パック2個程度)

(6)15分くらい続けて歩くことができない

(7)横断歩道を青信号で渡りきれない

(出典)日本整形外科学会 :ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン

4 ロコモ予防:運動

ロコモの予防、改善には運動が大切です。ご自身の状態にあった安全な方法で始めてみましょう。

(1) 片脚立ち 【左右とも1分間で1セット、1日3セット】

① 転倒しないように、必ずつかまるものがある場所に立つ。

② 床につかない程度に、片脚を上げる。

<ポイント>

・姿勢はまっすぐにしてください。

・支えが必要な人は十分注意して、机に手や指をついて行ってください。

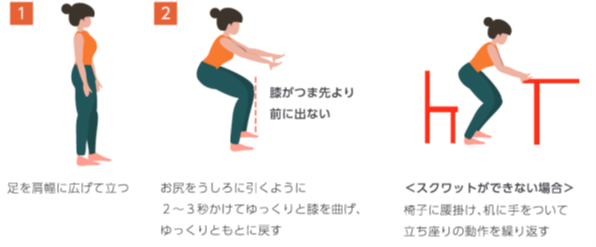

(2) スクワット【5~6回で1セット、1日3セット】

① 足を肩幅に広げて立つ。

② お尻を後ろに引くように、2~3秒間かけてゆっくりと膝を曲げ、ゆっくり元に戻る。

<スクワットができない場合>

イスに腰かけ、机に手をついて立ち座りの動作を繰り返す。机に手をつかずにできる場合はかざして行う。

<ポイント>

・動作中は息を止めないようにします。

・膝の曲がりは90度を大きく超えないようにします。

・支えが必要な人は十分注意して、机に手をついて行います。

・楽にできる人は回数やセット数を増やしても構いません。

(出典)日本整形外科学会: ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト ロコモオンライン

(3) ヒールレイズ【10~20回(できる範囲で)×2~3セット】

① 両脚で立った状態で踵をあげる

② ゆっくり踵を下ろす

<ポイント>

・自信のある人は壁などに手をついて片脚だけでも行ってみましょう。

・立位や歩行が不安定な人は、椅子の背もたれなどに手をついて行いましょう。

・バランスを崩しそうな場合は、壁や机に手をついて行ってください。

・踵を上げすぎると転びやすくなります。

(4) フロントランジ【5~10回(できる範囲で)×2~3セット】

① 腰に両手をついて両脚で立つ

② 足をゆっくり大きく前に踏み出す

③ 太ももが水平になるくらいに腰を深く下げる

④ 身体を上げて、踏み出した足を元に戻す

<ポイント>

・上体は胸を張って、良い姿勢を維持します。

・大きく踏み出しすぎて、バランスを崩さないよう気を付けます。

5 ロコモ予防:栄養

運動を始めても、きちんと食事を摂らなければ、やせて筋肉が減ってしまうため、ロコモの予防、改善にはバランスの良い食事が重要です。

(1) ロコモ予防の食事のポイント

① 3食しっかりとりましょう

② 1日2回以上、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べましょう

③ いろいろな食品をとりましょう

多様な食品を組み合わせて食べることで、必要な栄養素をまんべんなく摂取することができます。

毎日、7品目以上の食品を食べましょう。

(2) 筋肉や骨のために意識してとりたい食品例

高齢期の食事のポイントはこちら

(3) しっかり・いろいろ食べるために、歯と口の健康も!

歯科健診を受けましょう(京都市の歯科健診・相談事業一覧はこちら)

6 毎日の暮らしに「+10(プラステン)」の習慣を

(1)今よりも10分多く体を動かすことを心がけましょう

普段から元気に体を動かすことで、ロコモ予防だけでなく、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、うつ、認知症などになるリスクを下げることができます。

① エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使う

② いつもより遠くのスーパーまで歩いていく

③ 歩幅を広くして速く歩く

④ 掃除や洗濯はキビキビと

⑤ テレビを見ながら、ストレッチ

(2) いつもの暮らしに+1000(プラスせんぽ)

京都市では、「人生100年時代」を実現するため、「歩く」をテーマに市民ぐるみ運動を進めています。

少し意識をして現状よりも1日の歩数を1,000歩増やすことからはじめてみませんか?

プラスせんぽの詳細はこちら