肺の生活習慣病 「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」

肺の生活習慣病 「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」

COPDは、全国で約530万人の患者が存在すると推定されていますが、COPDの認知度が低いため、大多数が未診断、未治療の状態です。

COPD(シーオーピーディー:chronic obstructive pulmonary disease)とは

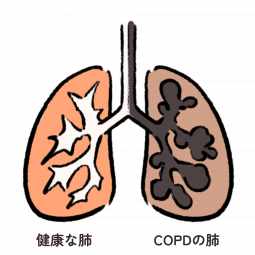

たばこの煙などに含まれる有害物質によって気管支・肺がダメージを受け、呼吸がしにくくなる病気です。

たばこの煙などに含まれる有害物質によって気管支・肺がダメージを受け、呼吸がしにくくなる病気です。

COPDは、長期間にわたる喫煙・受動喫煙が主な原因です。

ゆっくりと進行していくことから「肺の生活習慣病」と呼ばれています。

これまで、「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれてきた疾患もCOPDに含まれます。

症状

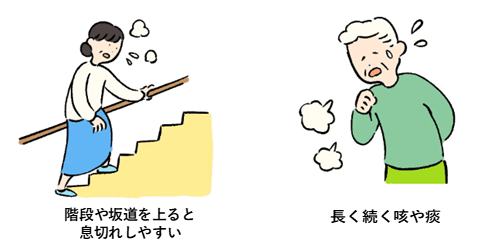

初期症状は、息切れ、咳(せき)、痰(たん)です。

ゆっくりと進行するため気づきにくく、息切れしても「年のせい」と考え、発見が遅れがちです。

進行・悪化すると自力では呼吸が難しくなり酸素吸入を必要としたり、放置すると体を動かすのが苦しく寝たきりになるなど深刻な状態になることもあります。

そのため、早期発見・診断後の早期治療開始と治療の継続が重要です。

セルフチェックしてみましょう

まずは、COPD集団スクリーング質問票(COPD-PS™)を利用して、ご自身の状況を確認しましょう。

診断

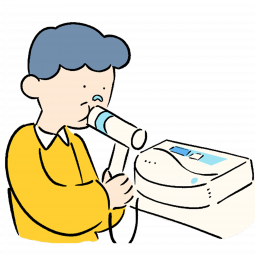

スパイロメトリーという機器で呼吸機能を調べます。

自覚症状のある方や心配な方は、医療機関で相談しましょう。

治療

禁煙が基本となり、薬物療法や呼吸リハビリテーション、栄養管理等を行います。

また、増悪を防ぐためにインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が勧められています。